デービッド・ブルが発行している季刊誌「百人一緒」の一冊の内容です。

ここに、バックナンバーがすべて集めてありますので、号数あるいはテーマ別分類から、選んでお読みください。

41号から最新号まで

1号から40号まで

Categories:

デービッド・ブルが発行している季刊誌「百人一緒」の一冊の内容です。

ここに、バックナンバーがすべて集めてありますので、号数あるいはテーマ別分類から、選んでお読みください。

41号から最新号まで

1号から40号まで

Categories:

この原稿を書いている今は、1年の「フィニッシュ」段階、あと数週間ほどで開催となる恒例の展示会準備やら何やらで大忙しです。でも、だからといって、この「百人一緒」をないがしろにすることはできません。それに、みなさん信じられますか?今回が50号になるなんて!そんなにたくさんの話を、私は一体どこから見つけて来たのでしょうか!

この原稿を書いている今は、1年の「フィニッシュ」段階、あと数週間ほどで開催となる恒例の展示会準備やら何やらで大忙しです。でも、だからといって、この「百人一緒」をないがしろにすることはできません。それに、みなさん信じられますか?今回が50号になるなんて!そんなにたくさんの話を、私は一体どこから見つけて来たのでしょうか!

そこで、最近の号の内容に目を通してみると、版画制作に関する記事があまりに少ないのです。これではちょっと、みなさんに面目が立ちません。でも、埋め合わせは簡単です。不均衡を修正して、今回は版画の歴史についての勉強です!(気楽に読める内容ですから、読んでいただければきっと...)

また、「ハリファックスから羽村へ」「収集家の紹介」「貞子のコーナー」といった、お馴染みの記事も、いつも通り進行していきます。(最後のページにある、とっておきのニュースも見のがさないでくださいね!)

この「ハリファックスから羽村へ」は、このところどうもペースが遅くなってきているようです。この調子だと、この話を終わらせるのに、実際にかかった時間と同じだけの時間がかかりそうです!まあ、今回は、ちょっとは、スピードアップできるのではないかと思っています...

前回の最後で、音楽店の社長のビルが、またもや(4度目です!)「仕事をしないか」と言ってきたことをお話しましたね。彼とのつきあいは長いですが、いったいどんな仕事をもちかけてきているのか想像がつきませんでした。最初の数年間、私は有能な従業員でしたが、私がそんな仕事にはもう興味がないことを彼は知っているはずです。支店長としてはあまりいい仕事ができませんでした。ですから、そういう仕事は問題外です。コンピューターシステムを見直すにはまだ時期が早すぎます。

彼の提案はまったく驚くべきものでした。彼は会社の再編をはかっていて、私に共同経営者のような立場で働いてほしい、と言ってきたのです。彼は会社の社長室を引き払って近くのビルに小さな部屋に移り、そこで日々の会社の「雑音」から逃れて、会社の戦略、商品の購入計画、銀行との取引などの大局的な仕事に専念しようというのです。私は日常的な業務を担当します。人事、在庫や店舗、営業マンの管理など。私たちはそれぞれ自分の性格にあった仕事を担当するので、うまくいけばいいな、と思っていました。彼は日常の細々した雑務に携わっている時間はありませんでしたし、私はといえば、そういうものを整理するのが性にあっていました。一方、銀行マンを相手にギリギリの駆け引きをするような才能は私にはまったくありませんでしたし、彼はそれに長けていたのです。

そういうわけで、突如として、私は毎朝ネクタイをしめて職場に向かう、ということになったのです!もちろん、やらなくてはならない仕事は際限なくありました。会社は大変柔軟な姿勢をもっていたので、思いついたことは何でもやってみることができました。私たちの仕事の基本は、お得意様である学校の音楽プログラムに必要なものを提供することで、ほぼ決ったサイクルの仕事ではありましたが、おかげでおもしろく仕事をすることができました。

しかし、今、ここ青梅の家で、たった今彫ったばかりの色版から出た木屑に埋もれてこのニュースレターの原稿を書きながら当時をふりかえってみると...あれは本当に自分だったのだろうか、という感じがしてしまいます...ビジネスマンのデービッド。たいていは書類が積み上げられている大きな机の前に座り、音楽会社の送ってきた宣伝用サンプルテープを聞き、学校で楽器の貸し出しをするために全国をかけまわる営業員達のチームのルートを考え、店内の陳列方法を考え、在庫のチェックをし、コンピューターを点検し、就職希望者の面接をし...その他、管理職のところにまわってくる様々な雑用をこなし...

当時、私は自覚していませんでしたが、これらのことは、後に私が木版画家として生計をたてるようになった時に大変役にたつことになったのでした。今日、私は「版画界」にたくさんの友人をもっており、彼らの多くが実によい作品を作っています。しかし、私のように、版画の仕事で生計をたてることができる人はごくわずかです。音楽店で身につけたビジネスの基本が、私の成功の基礎を築いたことは疑いようがありません。

この「百人一緒」がその一例です!ある日、ビルが私のオフィスにやってきて、学校関係の顧客とのつながりを密にしておくために、会社のニュースレターを作ってはどうか、と言ってきたのです。私たちはふたりして原稿を書き、年に数回、ニュースレターを発行しました。後に、私がここ日本で百人一首の版画を作り始めた時に、顧客にニュースレターを送るということがスムーズにできたわけです!

しかし、その頃の記録を見てみると、版画製作を忘れてしまっていたわけではありません。日本とは違ってカナダでは、小さな会社の管理職でも、夜それほど遅くない時刻に家に帰ることができるのです(繁忙期は別ですが)。日本から持ち帰った材料や道具を使ってみる時間はたっぷりありました。家の大きなテーブルの一方に私が座って彫りや摺りをし、彼女はもう一方に座って語学の勉強にいそしみました。

こんなふうに、生産的でおもしろい活動に明け暮れるうちに、日々が過ぎていきました。そして、私がその仕事について半年ほど経ったある日、ちょっとしたニュースがもたらされました...私たちふたりは3人になることとなったのです...

ニュースレターの準備は3ヶ月毎になりますが、それは、この「収集家の紹介コーナー」にどなたを取り上げたものか、思案を始める時でもあります。みなさん全員を取り上げることができないのは、とても残念なことですが、1年に4回のペースでは、とてもそれは叶いません。収集家のリストを取り出してそれを見渡し、その方達の顔を思い出しながら、どなたならここに取り上げることに同意してくださるかと考えます。特に遠方にお住まいの場合、私の所へいらしていただくにも展示会に出向いていただくにも遠すぎて、まだお会いした事もない方がたくさんいらっしゃいます。そういった場合には、どのような方か想像もできないのです。

でもたいていの場合、名前を見渡していると、その中のおひとりが浮き上がってきて、「そうだっ!こんなに長い事○○さんを取り上げなかったなんて!」と気付くのです。今回もそんなケースでした。富田由美枝様は、私の作品をお集めになられて、もう10年近くなります。初めの頃は、それ以前の作品も御希望になり、今では、私の作品は全てお持ちです。このコーナーにお願いする件で電話をした時、幾分躊躇われたのですが、— みなさん、いつもそうなんです!— 結局、お宅に近い自由が丘の喫茶店で貞子と一緒にお会いすることになり、午後のほとんどを使ってしまう程話が弾んでしまいました。

実の所、きっと留守ではないかと半ば諦めて電話をしていたのです。なぜかと言うと、毎年展示会場でお会いすると、経験してきたばかりの外国での面白い話を聞かせてくださるからです。今日では外国旅行など一般化していますが、そのようなことは、まだまだ普通の人には手の届かなかった頃から、旅行は彼女の生活の一部となっていたのです。何冊もある、期限終了となった彼女のパスポートには、私のよりもずうっとたくさんスタンプが押されていることでしょう!富田さんの旅行の特徴は、一回の旅でたくさんの場所へ行くというのでなく、一ケ所に留まって表面下にある物をじっくり見て来るということです。ほとんどの人の場合は、「あそこに行き、ここにも行き...」と言えるように、場所から場所へと動きまわるのですが。長年そのような旅をしておられるので、外国にも交友関係が広がり、初期の頃に世話になった現地の案内人との再会に驚き感動することもあるそうです。彼女は旅に出る前に、目的地に関する書物を読んでじっくり勉強してから行くという方ですから、もしかしたら、私が彼女の国を知っている以上に私の母国について御存じなのではないかと思う程です。

実の所、きっと留守ではないかと半ば諦めて電話をしていたのです。なぜかと言うと、毎年展示会場でお会いすると、経験してきたばかりの外国での面白い話を聞かせてくださるからです。今日では外国旅行など一般化していますが、そのようなことは、まだまだ普通の人には手の届かなかった頃から、旅行は彼女の生活の一部となっていたのです。何冊もある、期限終了となった彼女のパスポートには、私のよりもずうっとたくさんスタンプが押されていることでしょう!富田さんの旅行の特徴は、一回の旅でたくさんの場所へ行くというのでなく、一ケ所に留まって表面下にある物をじっくり見て来るということです。ほとんどの人の場合は、「あそこに行き、ここにも行き...」と言えるように、場所から場所へと動きまわるのですが。長年そのような旅をしておられるので、外国にも交友関係が広がり、初期の頃に世話になった現地の案内人との再会に驚き感動することもあるそうです。彼女は旅に出る前に、目的地に関する書物を読んでじっくり勉強してから行くという方ですから、もしかしたら、私が彼女の国を知っている以上に私の母国について御存じなのではないかと思う程です。

でも、今年の冬はちょっと予定が変わって、ヨーロッパに出かける計画はないようです。ちょっと体調がすぐれないこともあるようですが、それよりも新しく加わった家族の面倒に忙しいからのようです。それは、一緒に暮らすようになった、メルちゃんという4ヶ月のチワワ犬なのです。

ここにあるのは、昨年の夏に、富田家のみなさんが彼女の新たな年代に向かう誕生日を祝ってパーティーをした時の写真です。御夫人の年令に言及する時は注意しなくてはならないのですが、富田さんは、関心を持つ分野を開拓して楽しむのに忙しくて、そのような事はあまり気になさらないでしょう。私にとって幸運だったのは、彼女の興味との関連で私の作品を集めていただけるようになったということです。ほとんどの収集家の方がそうであるように、富田さんの場合も、その要因となった理由はいろいろあることでしょう。もちろん彼女は美術そのものを楽しむ方ですが、伝統を大切にしたいと思う気持ちも同じくらい手伝っているようです。でも、一番大きな理由は、日本の文化に深く関わっている外国人を支えてやりたいという、異文化的観点にあるように思えます。そして御自身が海外に出掛ける時には、じっくり下調べをしていき、現地でそれを有効に役立てるようにしておられます。

私は、こういった態度はとても意義のある事と思うと同時に、自分の作品を毎月受け取ってくださる方々の中に富田さんが含まれていることを嬉しく思います。メルちゃんが数週間おりこうさんに留守番をしていられるように(そしてお客さんが家に来ても平気に)なったら、また楽しい旅行の話を聞かせていただけるでしょう。

私はどう考えても学者肌ではありません。それがたとえ木版画のように自分が非常に感心を寄せているテーマであっても、たいていの歴史の本にぎっしり書かれているような「名前や年号」の羅列を覚えるなど、考えるだけですぐにぼんやりして、焦点の定まらない目付きになってしまいます。このニュースレターの読者なら分かりきっていることのはず、12年分以上にもなるバックナンバーを思い返して頂けば、「出来事Aの次にBが起きて」などと単純に歴史を羅列した芸術論は見当たらないはずですから!

私は実際かなり読書をするほうですし、自分の守備範囲にある総合的な歴史を知る事は大切だと思っているので、常に注意を怠らないように心掛けています。長年そうしていると、集めた情報間の関連性をつかむことができるようになりましたので、日本の木版画の源について私が考えるところを、ちょっとご説明したいと思います。日本の読者には、ちょっと驚かれる箇所があるかも知れませんが、伝統木版画は「思っている程日本独自の物ではない」と同時に「思っている以上に日本独自の物である」のです...

日本の伝統の歴史的根源に関するどのような著述を読んでも、たいていこのように始まっています。「この話は、ほとんどの場合がそうであるように、中国に源を発し...」それから作者は、話題にしている伝統がどのようにしてアジア本土に最初に起り、現在の朝鮮半島を経て島国日本に伝わってきたかを説明していきます。そのようにアジアの経路を通ってきた日本の伝統を列挙すると、漢字・仏教・陶器・などなど、とても長くなりますが、版画の根源的経路もその中に入っていたらしいのです。なぜなら、博物館に行って調べてみると、最も初期の版画は日本製ではなく中国製だからです。でも、話はそう単純にはいきません。

一番初期の版画は、それがどこで作られた物であろうと、板の上に鋭い小刀で彫られたものでした。絵の形を彫り終えると、その上に何らかのインクを塗って紙を載せ、その背を何かで擦って絵を写したのです(プレス機が発明されるずうっと以前の段階です)。この単純な「技術」は、—起源がどの地であれ—簡単に伝達されて、世界中で使われるようになりました。この初期の版画の、とても重要でしかも興味深い点は、陶器や金属細工のような洗練された技法とは違い、版画制作に使われる道具や技術は「完成品をみるだけでおおよその見当がついた」ということです。年季の入った職人が技術を伝える為に国から国へと旅をして回る必要はなく、製品としての版画が移動すれば十分だったのです。土地の職人がそれを見れば、その他の工程は自分達で解決できたからです。言い換えれば、「形象を別の紙に写せる」という「発想」が重要であって、あとはリバースエンジニアリングの手法で、別の場所でも似たような製品を作り出す技法を考案していけたのです。この中で伝説的とも言える例が、江戸時代に発展した日本の多色摺り木版画です。

単色の版画は、日本でも中国でも、何世紀もの間知られていました。初期の作品例を捜して、一番引き合いに出されるのが素朴な仏画で、どちらの国が先に作り出したかは学術的に議論されるところです。でも、一番最初に多色刷りを始めたのは中国だったようで、その一部はロンドンにある大英博物館に貴重な品として大切に保管されています。多色刷りをするという発想はそれから海を越えて日本に渡ったらしく、その数年後を辿ると、日本での始まりを認めることができます。では、中国の職人が海を渡って、日本まで技術を伝えにきたのでしょうか?私はそうは考えません...そういった版画を見た日本人が、似たような作品の作り方を自分達なりに工夫したのです。

では、ふたつの国の伝統的多色刷り版画にある根本的な違いを説明しましょう。

紙:中国の物は、日中両国で習字用に使われている画仙紙で、薄くて脆い紙です。刷る時には、絵具の付いた版木の上に紙を置いて、ちょっと触れる程度で十分なので、勢い良く擦る必要はありません。(そんなことは、できもしませんが)湿った状態で紙を取り扱うことは無理なので、乾いた状態で摺ります。正確に見当を合わせるのは不可能で、輪郭となる墨線の間にきっちりと色を付けることはできません。

和紙の場合は、しっかりとした質感があり、絵具を紙の内部に浸透させていくのであって、表面にくっつけるだけではないのです。摺師は、使う前に紙を湿らせなければなりませんが、湿っていてもしっかりと安定した状態なので、正確に見当を合わせることが可能です。

刷り具:中国の紙は脆いため、軽く重さを加えるだけなので、馬の毛や植物の葉で覆ったりした木片を使います。けれども、日本の紙は丈夫にできているので、はるかに強い圧力を加えられる道具が必要になります。それで、今日私達がバレンと呼んでいる刷り具が開発されたのです。(後から詳しく説明します)

見当:中国の紙は、摺る前に湿らせないので、束になった紙は作業の間空気に曝された状態です。色版は、形通りに切り取られた小さな板切れが、松脂で机の上に貼付けられているだけで、「板」ではありません。ですから、見当は大ざっばになりますが、中国人の作る絵の場合はさしたる障害にはなりません。

ところが日本では、多色刷りが発展した一番の誘因となったのが肉筆の浮世絵を再製することだったのです。くっきりした墨の線とむらのない色付けですから、正確に重ねて摺るための技術が必須となり、見当を使う手法が発達しました。どの版木にも、ふた組の印を付けて、そこに毎回紙をピタリと当てていくのです。和紙に適度の湿り気を与えて安定した状態にするために、束ごと何かで覆っておかなければなりません。和紙がちょっとでも乾いてしまうと正確に見当を揃えることは不可能になります。

項目別に説明してきましたが、こういった事柄は、すべて同時に進行していくのであって、相互に関連しています。たくさんの色を使った肉筆画は、これ以前に存在していましたが、中国からの多色刷りの版画が渡ってきてきっかけを作るまでは、色を付けて摺るなどという発想は皆無でした。でもひと度—摺って色を付けられる—という着想が得られると、地元の職人は(何年もかけて)目的を達成するための道具や技法を開発していったのです。それでは、日本の多色刷りは「国産」の代物なのでしょうか?そうとも言い切れず ... 筋は込み入っていきます!

日本の版画の最も謎めいたところのひとつが、通常バレンと呼んでいる刷り具の起源です。細く切った竹の皮を長く編み繋げ、それをぐるぐる巻きにして、極薄の和紙を何枚も重ねて形作った丸い型に当てはめ、最後に竹の皮で包んだものです。似通った物は世界中のどの文化圏にも見当たらず、日本で開発されたことは明白です。ところが、ここで再び、リバースエンジニアリング—他所で最初にできた概念に基づいて製品を開発した—の気配があるのです。今度は中国ではなく ... ヨーロッパです。

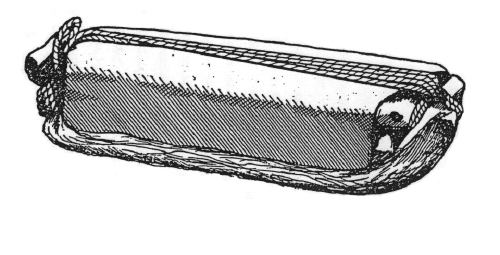

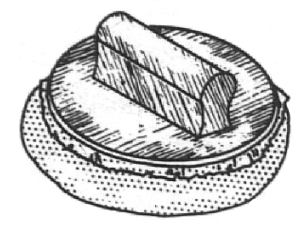

ヨーロッパ人は16世紀に日本に渡ってきましたが、その中にはポルトガルからのイエズス会の牧師達も入っていました。キリスト教の布教に熱心な彼らは、宗教関連の記述や初歩的な言語学習教材を印刷するための用具も九州に持ち込んでいたのです。道具は、当時ヨーロッパで一般的な物だったはずで、ここが面白くなってくるところです。活字を置いて、皮製のタンポを使ってインクを付け、その上に紙を載せて、背を 'druck ballen' (印刷バレン) という丸い道具を手に持って擦りました。(挿し絵を見て下さい。これは1420年に発行された、当時の印刷の道具を示している本から取ったものです。'Ballen' はドイツ語で「親指の付け根のふくらみ」を意味します。これは明らかに、印刷技法が確立する以前に用いられていた手の部分から名付けられたものと思われます。

ヨーロッパ人は16世紀に日本に渡ってきましたが、その中にはポルトガルからのイエズス会の牧師達も入っていました。キリスト教の布教に熱心な彼らは、宗教関連の記述や初歩的な言語学習教材を印刷するための用具も九州に持ち込んでいたのです。道具は、当時ヨーロッパで一般的な物だったはずで、ここが面白くなってくるところです。活字を置いて、皮製のタンポを使ってインクを付け、その上に紙を載せて、背を 'druck ballen' (印刷バレン) という丸い道具を手に持って擦りました。(挿し絵を見て下さい。これは1420年に発行された、当時の印刷の道具を示している本から取ったものです。'Ballen' はドイツ語で「親指の付け根のふくらみ」を意味します。これは明らかに、印刷技法が確立する以前に用いられていた手の部分から名付けられたものと思われます。

彼らの活動は1500年代後期からイエズス会の宣教師達が徳川幕府に追放される1600年代初期まで続きましたが、日本国内の記録を辿っても、この時期以前には、バレンという道具は存在していないようです。

印刷をする様子を日本人が観察し、目にした刷り道具を再現しようと独自の開発を試みただろう、中国製の何かで包まれた直方体の(扱い難い)道具などは完全に無視しただろう、などと想像を巡らしても、決して飛躍し過ぎとは思えません。ところで、ヨーロッパの 'ballen' の中には何が入っていたのでしょう?私には皆目分かりませんが、そんなことは当時の人たちにとって障害にもならなかったことでしょう。きっと最初は、色々な材料を試して、撚った竹の皮がとても具合が良かったので皆が使うようになったのだと思います。そしてドイツ語の 'ballen' と日本語のバレンとの類似性については、もう説明の必要はないでしょう...

ちょっと前のことですが、この事について日本の版画職人と話をすると、日本人がヨーロッパからバレンという概念を「拝借した」という見方には反論されてしまいました。彼は、バレンは日本独自の物である、と主張して止まなかったのです。私は見当違いだと思うのですが。他所の文化にある発想を拾い上げたからといって何も後ろめたいことはありません。どちらよりも優れた物を追求して、遠くの国から取って来た案を自家製の台木に継ぎ木するのは、独自の行為です。日本人は外国からの「種」を発芽させて、バレンというとても優れた道具を開発し、多色刷りを世界芸術の偉大な業績ともいえる高みにまで育んできたので、その過程に何の後ろめたい要素はないのです。

ヨーロッパに生まれた者として、私はそう言いたいところなんですよ!

注:昔のドイツの 'ballen' に関する情報源は、ミヒャエル・シュナイダー氏から得ています。氏は、オーストリアの版画家で、日本には特別の親近感を寄せている方で、1990年代には東京芸術大学で4年間勉強し、日本の版画家達と共に仕事もしています。美術家であり... (私とは違い)学者でもあります!ミヒャエル、ありがとう!

もうひと昔以前の事だが、「恍惚の人」という小説が話題になり、映画化もされたと思う。当時20代だった私にとって老いは遥か地平線の彼方にあったので、本の内容はどこまでも'話'であって実感が伴わなかった。それでも、小説の主人公が作り出す数々のエピソードに、「そんなこともあるんだろうなあ、私もいつかそんなになるのだろうか?」と興味を持って読み続けた。ある日主人公は、大鍋いっぱいに作った煮物をちょっとの隙にぺろりと平らげてしまったとう件があって、老いは満腹中枢をも麻痺させてしまうことがあるのだろうかと不思議だった。

50代に入り、私にとって老いはひと事ではなく、いくら自らを律しても避けられない生理的現象ならば、惚けることで救われるのもよかろうと考えるようになってきた。恥ずかしいとか、情けないとか悩むよりも、素直に世話をしてくれる人に子供のように甘えるのもいいじゃないかと。もちろん娘達にできるだけ迷惑をかけまいと、心身共に健康管理には気を配っているのだが、それでも、近頃ちょっと不安になることが起きた。ひとりの夕食をちょっと早めに摂り、仕事をしていたら、いつも食べる時間になって、「さあ何を食べようか」と台所に向かったのである。水切り籠に洗い終わった茶わんを見て、数秒ぼんやり、そして愕然とした。両手を胃の上に持っていき目を閉じると、空腹ではない!湯飲みだけを持って、すごすごと居間に移動、気持ちを静めるのに数分かかった。

その翌日、デービッドが深刻な顔をして顔を近付けてくると、こんなことを言い出した。「僕ねえ、昨日の昼にね、昼御飯を暖めようと電子レンジを開けたら、食べていない朝食がそのまま入っていたんだよ,,.食べるつもりで暖めたのに、食べるの忘れちゃったみたい。」

「そんなに夢中で仕事していたの?寝食を忘れる程、版画が好きなのねえ!」

「ううん、そうじゃないんだ、お腹が空かなかっただけなんだよ。今まで機械的に必要以上の食物を腹に入れていたんだなあ。」

この人、惚けたら食べるの忘れて、版画作りながら消えちゃう!

第14回恒例展示会「江戸の技に挑む」

展示会場に2回以上足を運んでくださった方達はお分かりでしょうが、私はたいてい同じ展示形式を取っています。新しい作品10枚を、それぞれの版画について書いたエッセイと一緒に並べ、それ以前の作品は年毎のグループに分けるという方法です。このやり方で成功してきてはいるのですが、そろそろマンネリ化してきました。少なくとも私はそう感じていますが、きっと多くの皆さんも同感ではないかと思います。特に収集家の方の場合、御自宅の本棚にあるのと同じ作品を御覧になるだけだとしたら、会場にいらしてもつまらないことでしょう! そこで、今年はひと味加わった展示会になるよう、貞子と私は額を集めて相談しました。最新の作品を中心に展示するという基本姿勢はそのままですが、私の作品をすでに御覧になった方達も楽しめるよう、完全新企画を展示場に加えることにしたのです。

今回の展示会にいらして御覧になれる内容は次のようになります。

以上に加えて、日曜日の午後、展示会開催中に「ギャラリートーク」を致します。話の焦点は「デービッドの選択」コーナーに展示する版画に関してです。浮世絵だけでなく、かなり幅の広いタイプの作品が選ばれているので、皆様が御覧になった事のないような版画もあり、きっと心を引き付けられる事でしょう!

新宿まで出てこられる地域にお住まいでしたら、ぜひいらしてみてください。デービッドは、毎日会場に通い、皆様にお会いするのを楽しみにしております。