デービッド・ブルが発行している季刊誌「百人一緒」の一冊の内容です。

ここに、バックナンバーがすべて集めてありますので、号数あるいはテーマ別分類から、選んでお読みください。

41号から最新号まで

1号から40号まで

Categories:

デービッド・ブルが発行している季刊誌「百人一緒」の一冊の内容です。

ここに、バックナンバーがすべて集めてありますので、号数あるいはテーマ別分類から、選んでお読みください。

41号から最新号まで

1号から40号まで

Categories:

さて、このページ右側の円がうまり始めました...今年の摺物アルバムの3枚が完成し、申し込まれている方々の所へお送りしました。これまでのところ、みなさんからは大変好意的な感想をいただいています。一番多いのが、「包みを開ける時、中にどんなのが入っているのかわからないので、いつも開けるのがとても楽しみです。」という感じのものです。

さて、このページ右側の円がうまり始めました...今年の摺物アルバムの3枚が完成し、申し込まれている方々の所へお送りしました。これまでのところ、みなさんからは大変好意的な感想をいただいています。一番多いのが、「包みを開ける時、中にどんなのが入っているのかわからないので、いつも開けるのがとても楽しみです。」という感じのものです。

私にとっても、このところ、ここ何年かに比べて、次の版画がずっと楽しみになってきました。ひとつひとつの版画が非常に違っているので、私は常に新しいことに挑戦をしたり、困難にぶつかることになります。今年の摺物アルバムの残り7つの絵は、仕事場の目に付くところに貼ってあります。毎日それらを見る度に、どんな色を使おうか、どんな彫りの技術を試してみようか、と考えるのです。

完成したアルバムを見るのが待ちきれません。でも、もちろん、じっくり取り組まなくてはなりませんね。10枚の作品を並べて見ることができるまでには、まだまだやらなくてはならない仕事がものすごくたくさんあるのですから....

前回からの続く...

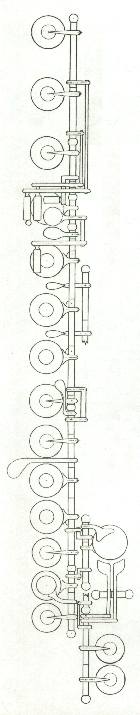

楽器修理店には様々な道具や材料があります。そこで仕事をしていたおかげで、私は長いことやってみたいと思っていたことを実行にうつす機会に恵まれました。フルートの設計と製作です。フルートを吹き始めたその日から、私はこの楽器がどういう仕組みになっているのかを理解しようとしてきました。これまでに何度も分解したりまた組み立てたり、調整が必要な時にはやってみたり、どうしたらもっと改良できるかについていつも考えていました。

楽器修理店には様々な道具や材料があります。そこで仕事をしていたおかげで、私は長いことやってみたいと思っていたことを実行にうつす機会に恵まれました。フルートの設計と製作です。フルートを吹き始めたその日から、私はこの楽器がどういう仕組みになっているのかを理解しようとしてきました。これまでに何度も分解したりまた組み立てたり、調整が必要な時にはやってみたり、どうしたらもっと改良できるかについていつも考えていました。

みなさんはフルートの設計についての講義なんて聞きたくないでしょうが、このことだけ覚えておいて下さい。この楽器の基本的な設計は、1800年代の半ばに「近代化」されて以来、100年以上もの間変わっていないのです。どうやったら改良できるかについて、私は2つの考えを持っていました。ひとつはキーの配列を新しくすること、もうひとつは(こちらがもっと画期的なのですが)、電気的に管の長さを調節する方法です。

店にころがっている古い楽器の部品を使って、私は第一のタイプの試作品をいくつか作り、吹く練習をしました。「きちんと仕上げよう」という気はなかったので、見かけはひどいものでした。これは単なる実験でした。それでも私は、大きな紙に、私の考えた新しいキーシステムの仕様を細かく丹念に書き込みました。私が思い描いている第二のタイプの実際のモデルを作れるほどの知識はありませんでしたが、構想を練って、自分の考えを丁寧に書き上げました。

そしてもちろん、いつものことですが、それ以上のことはしませんでした!またもや私は横道にそれてしまったのです...またギターでしょうか?いえ、今度はハープシコードでした。どういうわけか、古いイタリアのハープシコードの複製を作ってみたくなったのです。どうしてそんな気になったのかはもう何も覚えていないし、鍵盤楽器をやっていたわけでもないのに、でもとにかく、その考えにとりつかれてしまいました。ハープシコードについて、私は何か知っていたでしょうか?−いいえ。しかも、そのようなことについて書いてある本も1冊も見つけられませんでした。できることはただひとつ−自分で書くことです。というわけで、私はやりました。見つけられる限りの参考資料を探しだし、それを隅から隅まで読んで、やがて1冊の本を書き上げました。そのような楽器の歴史や、楽器の製作方法−木材の選定と準備から、できあがった楽器の音程の調整まで−について書いたのです。

それで私は実際にハープシコードを作ったのでしょうか?いいえ、準備はすべて整っていたのですが−木材をはじめとして、弦などその他の部品も全部。実際に作ってみることはもう必要ない感じがしたのです−ただ、本に書けるほど細部にいたるまで製作の過程を考えることだけで、私の好奇心を満たすには十分だったのです...私はそういう楽器がどんな仕組みになっているのかを知りたかったのです。

ここ羽村のアパートには、まだこういったものがたくさん箱にしまいこんで残っています。フルートの設計のため詳細な音階を記した図面、いくつかのフルートの試作品、ハープシコードの本の原稿、弦に使うワイヤーまで...これらの考えがこれ以上具体化することはもうないでしょう。私の生活は今や木版画のことでいっぱいで、楽器のことを考える余裕などはありません。道はたくさんあるものです...

こうして楽器製作をやっていた間、私はまだサックスを吹いていました。ホテルでのサックス奏者としての「キャリア」はみじめに終わることになりましたが、まだ時折、町で仕事をすることがありましたし、修理工場の友達と一緒に、人数の足りない大学のジャズオーケストラの演奏に加わることもありました。そのグループではバリトンサックスを吹き、彼らと一緒にレコーディングも何度かやりました。しかし私は自分にジャズの即興演奏の才能がないことに気づき、そのために何かしようと決めました。どうしたかって?もうおわかりでしょう...本を書いたのです!

次回へ続く...

ちょっと前のことですが、ロンドンで、日本の版画についてのちょっとした調査をしました。(「調査」などという言葉を使いましたが、実際は版画の見学をしたようなもので....)ある博物館で、閲覧のためにいくつもの版画のケースを取り出してもらうと、そのなかに混じって面白いものがありました。それは、その博物館が手に入れていた、使用済みの版木だったのです。それほど古い物ではなく、せいぜい百年かそこら、明治の終わり頃の物でした。ということは、失望どころか、彫りの技術がピークに達した時期です。

こういった版木を何枚か見られるということは、私にとって大いに参考になります。なぜなら、でき上がった版画だけから彫りの技法を習得するのは、なかなか難しいことなのだからです。いわゆるリヴァース・エンジニアリング(製品からその製造過程を詮索する)のような方法でわかることは限度があって、どのくらいの角度で彫刻刀が入れられたのかとか、あるいは、どのくらい深く彫ったのかということは、とうてい見抜けないからです。それだけに、これはまれに見るチャンスで、とてもありがたく思いました。ただちょっと残念だったことに、当然のことですが、長い年月のあいだにかなり使い込まれてしまっていたのです。細い線は、上部が丸くなっているし、版木のあちこちが、欠けたり裂けていたり、ひびが入っていたりしていたのです。

私は、いつのまにかこんなことを想像していました。この版木が彫られた直後はどんなだったのだろうか.....。浮き彫りされた線は、どんなにかくっきりと鮮明だったことだろうに....。どんなにか綺麗だったろうに....。でも、この平成の時代にそんなものを見ることなんて、あり得るのだろうか。所詮、夢でしか......。

ここでちょっと時代を遡って、こんなことを想像してみましょう。

ある版元が、こんな版画の出版を思いつく。それはどちらかというと古典的な美人画で、絵の中の女性は顔と首に当時の化粧をしているところ。着物の柄は込み入っていて、片方の襟元を肩のほうにはだけ、手鏡を覗いている。こちらから見えるのは、黒の漆に金模様の付いた手鏡の裏。髪は結い上げられているが、頬や首筋に乱れ毛が流れている。このとてつもなく細い、繊細な線を彫るには、一流の彫師の腕前を極限まで駆使してもらおう。大きさは結構大きなもので、そう、普通の浮世絵の2倍ある柾判にしよう。すごい傑作が出来上がるだろう。

版元はこの企画の採算をはじいた。特別に注文する和紙、背景には雲母を使いたいから、そのため余分にかかる費用。版木は普通の2倍の大きさなので、びっくりするような値段になるだろう。それが何枚も要る。とすると、採算はぎりぎりで、かなりリスクの大きい企画となることは間違いなしだ。でも、完成すればきっと買う人が出てくるだろう。こうして不安な気持ちを払いのけて、この企画を実行に移すことに決定した。

決めはしたが、もう一つ大きな問題があった。でき上がった版画は当然高いものになる。そうすると、外国からやってくる旅行者達が日本的な趣のある土産として買い求める対象にはならない。客は国の内外にいる版画通になるだろう。こういった人達の目は厳しい。彼等は買うと決める前に、目を凝らして版画を見るだろう。体の線、顔、そして髪の流れなど、あらゆる細かな点を.....。この企画を成功させるには、なにがなんでも完璧な彫りでなくてはならない、と版元は考えた。

彼は、知っている職人を一人ずつ思い浮かべた。この仕事を頼むには誰が一番いいだろうか。重要な決定に暫く模索がつづく。すると、面白いアイデアが浮かんだ。中川木令だ。版元は、彼に連絡してこの仕事を引き受けてもらえるか聞くことにした。木令は、だいぶ前に一線を退き、しばし道具を納めていたのだ。だが、説得すればもうひと仕事してもらえるかも....。「何とか、この仕事を引き受けてもらいたいんだ。これは大した摺物になる。これを彫れるのは、今では、中川さん、あなたしか居ない。頼むから.....。」

彫師は版元への義理があったのか、それとも特別な企画のために選ばれたことへの誇りからか、とにかく申し出を受け入れ、仕事を引き受けた。

まず、墨板だが、極めて細い線のほとんどがここに彫られるため、上質でしかも幅広の山桜の板が選ばれた。この板は、木を切り倒して製材し、荒仕上げのあと、すでに何年もねかされている。だからじっくり乾燥して素材が安定している。板が選ばれると、こんどは適当な大きさに切り揃えられ、何種類もの鉋(かんな)を使って最後の仕上げとなった。削りとられる薄片は、一枚毎になめらかで薄くなっていき、やがて板の表面は磨かれた鏡のようにつるつるになった。一方、木令が彫る時の道しるべとなる版下の準備には、細心の注意が払われていた。彼は切れるような細い線を彫るが、そんな線を描ける人はいない。だが、そんなことは必要ではない。全体としての大まかな形さえあれば、彼の長年にわたる経験と勘から、線がどのように流れるかがわかるからだ。

こうしてすべての準備が整い、製作が始まった。彫師はすぐに仕事の流れに馴染み、長年の勘を取り戻すのに数時間とかからなかった。彫刻刀が、版下の滑らかな線に沿って、流れるように動いていく。こういった線は、注意深過ぎたりがむしゃらになったりしたのでは彫っていけない。それよりもむしろ、ゆったりと自然体で、流れるようにこなしていく必要がある。線がどんなに繊細であろうとも、彫刻刀は元の絵を描いた絵師の筆と同じくらい自然に、線に沿って流れていかなくてはならない。さもないと、版画にしたときに、固くぎごちない線となってしまうのだ。

こうしてすべての準備が整い、製作が始まった。彫師はすぐに仕事の流れに馴染み、長年の勘を取り戻すのに数時間とかからなかった。彫刻刀が、版下の滑らかな線に沿って、流れるように動いていく。こういった線は、注意深過ぎたりがむしゃらになったりしたのでは彫っていけない。それよりもむしろ、ゆったりと自然体で、流れるようにこなしていく必要がある。線がどんなに繊細であろうとも、彫刻刀は元の絵を描いた絵師の筆と同じくらい自然に、線に沿って流れていかなくてはならない。さもないと、版画にしたときに、固くぎごちない線となってしまうのだ。

中川さんの腕は一流だった。絵の中の一部ずつ、彫られていく場所が日に日に広がっていく。せきたてる人もせかす人もいない。彫師は、おそらくこれが彼にとって最後の仕事になるとわかっていただろう。完璧な彫りを目指すのを、いったい誰が咎められただろうか。やがて、すべての線を浮き彫りにすると、不必要な部分の取り除き作業が始まった。かつては下にいる職人に回されたこの作業だが、木令は自分の彫り台で続ける。これは彼の名作となるのだから。

ついに墨板が完了し、見にきた版元はその仕事ぶりに驚嘆する。長年この仕事をしているが、こんな仕上がりは見たことがない。木令の作り上げたものは、単に版画を作るための版木ではなく、それ自体が彫刻になっている。もちろん版木として使えるものだが、線を彫っただけでなく、彫刻をするような気遣いで、不必要な部分をきれいな谷間としてきちんと取り除いてある。彫り残された線は目をみはるほどにきめ細かく、すっきり彫り取られた面を背景にくっきりと浮き立っている。原画のデザインは、版木の上にはっきりと見て取れて、紙に摺ってから見るのとほとんど変わらないくらいだ。この墨版自体がもう名作と言えるもので、これで摺るなどということはとんでもない事のように思える。木令が、座して仕上がりを版元に見せる時には、どんなに誇らしく思われたことか。

ついに墨板が完了し、見にきた版元はその仕事ぶりに驚嘆する。長年この仕事をしているが、こんな仕上がりは見たことがない。木令の作り上げたものは、単に版画を作るための版木ではなく、それ自体が彫刻になっている。もちろん版木として使えるものだが、線を彫っただけでなく、彫刻をするような気遣いで、不必要な部分をきれいな谷間としてきちんと取り除いてある。彫り残された線は目をみはるほどにきめ細かく、すっきり彫り取られた面を背景にくっきりと浮き立っている。原画のデザインは、版木の上にはっきりと見て取れて、紙に摺ってから見るのとほとんど変わらないくらいだ。この墨版自体がもう名作と言えるもので、これで摺るなどということはとんでもない事のように思える。木令が、座して仕上がりを版元に見せる時には、どんなに誇らしく思われたことか。

そして、....(この先は、とても、書くに忍びないのだが ) ...そこまでで、彫師、中川木令は他界した。

こんなことは夢でしか起こりえないと思いますか。こんなすごい版木がほんとうに彼の最後の名作となったなんて.....。

葬儀一切が済み、版元は事務所でこの版木を見つめた。企画を続けるために他の彫師を見つけることはさして難しい事ではなかっただろう。何枚かの色版を彫ってもらえばいいのだし、昔ならどのみち、親方の下にいる彫師がやった仕事なのだから。しかし、細かに彫られた髪の毛、そのまわりの美しく流れるようにきれいな仕上げ面、版元はじっくりと観察するうちに、あっさりと次の行程に進むという気になれなくなった。暫く考えた後、仕事の合間にいつでも取り出して見られる事務所の棚に、そっとしまった。そして、別の企画にかかった。いったい何を考えていたのだろうか。この企画を続けるには景気が悪くなった事を心配したのか、あるいは、中川さんの亡きあと、次の人に頼むまで、しばし時を置きたかったのか。わからない。

何日も過ぎ、やがて何か月かが過ぎ、他の企画が始まっては終わった。版画の出版は途切れることなく続いた。何年も過ぎ、そして何十年かが過ぎ、版元が後継者に事業を譲って隠退する日がやってくる。後継者が事業一切を引き継いだ。建物、在庫の版画、今まの出版に使った版木すべて、そして、丁寧に包んでしまってある、企画途中のままの、あの版木も。名彫師の最後の仕事で、しかも、そのまま使われずにある墨板。繊細な線は、彫られた時のまま変わることなく、何十年と経った今も鋭くはっきりしている。

世界中の美術館に保存されている版木を観察すると、その彫り方や彫師の腕の良さなどが、かなりなところまでわかります。でも、それはどこまでもかなりなところまでに過ぎません。そういった版木は当然、何度も何度も版を重ねられているので、摺る度に顔料の粒子でこすられるため、表面が浸食されているからです。そんな使用済みの版木は、まるでエジプトの砂漠にある太古の彫刻のようなものです。克明に彫られた彫刻が何世紀にも渡って吹きつける砂で摩耗し、ぼやけてのっぺりした形になっているように。

でも、何とかして、どこかで、彫ったままの版木が時の課する変化を逃れ得ていたとしたら.....。ちょっと想像してみてください、一体どうしたらそんなことが起こりえるのか....。 .....そもそも、そんなことが起こりえるのでしょうか ........

前ページの話は夢で終わるのでしょうか。でも、こちらは現実の話です。2年ほど前、このニュースレターで私のホームページを作った事をお知らせしましたが、覚えていらっしゃいますか。インターネットを使ってこのページにアクセスすれば、ここで私の作品を見ることができますし、またこのニュースレターを読む事もできます。ここには、世界中の人がアクセスできるので、今までにたくさんの人から反応がありました。そして、私のホームページはどんどん拡大し、見違えるほど内容が豊かなものとなりました。

最初にこのホームページについてお知らせした時、木版画の作り方のコーナーも作るつもりだということを書きましたね。今そのコーナーはどんどん充実して「木版画専門辞典」にまで発展しています。ええっ?デービッドは1年かそこらで専門辞典を書いちゃったの?いえいえ、そんなことはとうてい無理ですよ。というのは、実際に本として出版するのと、インターネット上で公開していくのとはちょっと面白い違いがあるからなのです。本として出版するときは、内容の全てが完成してからでないと印刷することができません。でも、インターネット上に載せる場合は、書き上げた分ずつページや項目を付け加えていけますし、書いて数分後にはもう誰でも読む事ができるのです。

私は、こんなふうにして書いています。まず最初に、全体の骨組となる構成を考えて、後から項目やページを追加するのです。できあがるまでにはまだまだ何年もかかります。具体的に説明する事がたくさんあるからです。また実際、私一人でなにもかも書いているわけではなく、他の人が書いた項目も載せています。

こんな訳ですから、この奥の深い工芸を学びたい人は、世界中のどこにいても、この詳しい「手引き書」にアクセスできます。そして、この専門辞典は年々充実していき、きっとすばらしい内容を備えるようになるでしょう。

あぁ、今から20年前にこれがあったら! あの頃、私が矢も盾もたまらず知りたかったことが、みんなここに書かれているのですから。

このニュースレターの前の号(99年春、第35号)で、百人一首シリーズ完成パーティに来られた方への「お土産」として作った版画の図柄を載せました。それを選んだのは、単に図柄に魅せられたからです。版画に添えられている詩については、読み方もわかりませんでしたし、意味もわかりませんでした。

その後、このことについて調べましたので、みなさんにもその「解釈」をお伝えしたいと思います。(これは、東京成徳大学の青柳隆志先生のご厚意によるものです。)

First poem:

どこにいるとも「知ら」れないが、その「白(しら)」玉姫(霞の異名)が、霞にこもった松の琴(松籟=松に風が吹いて鳴る音)を調べている(=弾いている)のであろう。

「知ら」と「白」が掛詞(かけことば)になっています。霞のことを擬人 化して「白玉姫」というのに引っかけて、松のこずえを吹く風が音を 鳴らすのは、霞の女神、「白玉姫」なのだろうよ、としゃれたものです。

Second poem:

春がやってきて、その東の風に花も動く、その初春の日の出のなかを鳴きながら帰って行く明け烏(ねぐらに帰る烏)は、霞の衣の袖に墨をつけているのだろうかねえ。

「春の花」のところは意訳。「明烏」は落語の題名にもあるように、朝帰る烏の鳴き声をさしています。ここでは、霞を衣にたとえて、烏の姿をその袖に飛び散った墨汁に見立てています。