デービッド・ブルが発行している季刊誌「百人一緒」の一冊の内容です。

ここに、バックナンバーがすべて集めてありますので、号数あるいはテーマ別分類から、選んでお読みください。

41号から最新号まで

1号から40号まで

Categories:

デービッド・ブルが発行している季刊誌「百人一緒」の一冊の内容です。

ここに、バックナンバーがすべて集めてありますので、号数あるいはテーマ別分類から、選んでお読みください。

41号から最新号まで

1号から40号まで

Categories:

このささやかなニューズレター「百人一緒」は、現在5年を経過したところです。(版画自体は7年になりますが、ワープロを始めたのは少し後からです)最初の頃はいつも8ページでしたから、折りたたんだ2枚の紙に印刷できました。しかし、次第にわかってきたのですが、内容を2枚の用紙にうまく配置するのが難しくなってきました。そこで、3枚を使って12ページ組みにしました。この数年はずっとそうしてきました。

でも、この号は少し「薄く」ないですか? そうです。今回は8ページなのです。誤解しないで下さいね。書くことがないからではありません。12月の17日に私はこの机の前に座っています。予定より1ヶ月ほど遅れていますし、いつのも「普通の」号の時のように調べて、書いて、翻訳して、入力して、印刷して発送するのは、残された短い時間では不可能だという事実に直面しているからです。

「コレクターのプロフィール」では杉森先生について、「訪問」では東洋文庫(ここには春章のオリジナルがあります)について書きたいと思っていましたが、来年までおあずけです。

それまでは、この8ページの書きなぐりで我慢してください。

(前回からの続き)

私達の高校の音楽の授業は、悪くありませんでしたが、私から見れば欠点がありました。合奏の形態が主にバンドで、オーケストラではなかったのです。これはつまり、私のようにオーケストラ奏者になりたい者にとっては、自分のやりたい音楽...クラシックの交響曲...を演奏する経験がつめない、ということを意味します。ですから私は、バンクーバーに「青少年交響楽団」があることを知った時は、跳び上がって喜びました。オーケストラに関わるチャンスです。この楽団には、「本物の」交響楽団と同様に、弦楽器、木管楽器、金管楽器、もちろん、演奏している曲目はそれほどむずかしいものではありませんでしたが。私は入団のオーデションに合格し、フルートパートの末席につくことになりました。

私の家は市街からかなり離れた郊外にあり、バスが通っていなかったので、毎週末の練習にはヒッチハイクをしていかなくてはなりませんでした。バンクーバーはカナダで最も雨の多い所です。私は、フルートを抱え、親指を立てて、市街に通じる道の端に立ち、乗せてくれる車を待っていたあのじめじめした長い時間を、簡単には忘れることはできません。家に帰るのはたいていはもう少し楽でした。その頃、父はナイトクラブのミュージシャンとして働いていたので、私はしばしば父に送ってもらえたからです。私達の楽団の練習が終わると、私は父がその夜出演しているクラブに行って中に入れてもらい、父の仕事が終わるのを待ちました。私が頭のいい子だったら、父のやっているような音楽に興味を示したでしょう。でも私はそういう音楽を見下していました。僕がやっているのは「本物の」音楽だ、ベートーベンとか、そういうものだ。でも、父のやっているのはジャズにすぎないじゃないか......何年かして、もっとものがわかるようになって、この世には別の種類の音楽もあるのだ、ということがわかった時には、私はこんな素晴しい機会を逃してしまっていたことを後悔しました。でも、当時の私は、そんなものを聞く耳をもっていなかったのです。

私は来る日も来る日も練習に練習を重ね、フルートパートの末席にそう長く居座ってはいませんでした。まもなく私はパートリーダーになり、その楽団にいる間はずっとそうでした。毎年、いくつものコンサートをしました。時には、地方をまわって、公民館などで演奏することもありました。そういったところでは、交響楽団の演奏を聴く機会というのはほとんどないので、私達は学生オーケストラにすぎませんでしたが、ずいぶんたくさんの人が聴きにきてくれました。コンサートの曲目には、いつも「協奏曲」が入っており、私はしばしば独奏者に選ばれて、ひとりオーケストラの前に出て、モーツアルトのフルート協奏曲やその他の独奏曲を演奏しました。これは私には大変良い経験でした。私はそういう場であがってしまう、ということは別にありませんでしたが、やはりその前になるとちょっと落ち着かない気持ちがしました。幸いなことに私は、こういう時、手が震えたりするのではなく、ただあくびがでてしかたがない、という状態になるのです。私は名前が呼ばれて出で行く前には、舞台裏に何気ない様子で立ち、軽くあくびをして、落ち着き払って退屈している、というふうを装っていました。みんなこれにはだまされたのではないかな...

私は来る日も来る日も練習に練習を重ね、フルートパートの末席にそう長く居座ってはいませんでした。まもなく私はパートリーダーになり、その楽団にいる間はずっとそうでした。毎年、いくつものコンサートをしました。時には、地方をまわって、公民館などで演奏することもありました。そういったところでは、交響楽団の演奏を聴く機会というのはほとんどないので、私達は学生オーケストラにすぎませんでしたが、ずいぶんたくさんの人が聴きにきてくれました。コンサートの曲目には、いつも「協奏曲」が入っており、私はしばしば独奏者に選ばれて、ひとりオーケストラの前に出て、モーツアルトのフルート協奏曲やその他の独奏曲を演奏しました。これは私には大変良い経験でした。私はそういう場であがってしまう、ということは別にありませんでしたが、やはりその前になるとちょっと落ち着かない気持ちがしました。幸いなことに私は、こういう時、手が震えたりするのではなく、ただあくびがでてしかたがない、という状態になるのです。私は名前が呼ばれて出で行く前には、舞台裏に何気ない様子で立ち、軽くあくびをして、落ち着き払って退屈している、というふうを装っていました。みんなこれにはだまされたのではないかな...

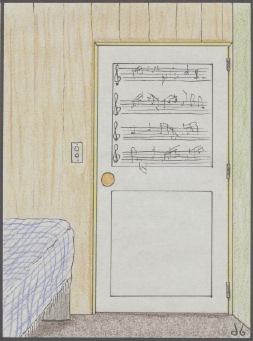

コンサート、コンサート、そしてまたコンサート...交響楽団、学校のバンド、それ以外にも参加していた地域のバンド...私の演奏したいろいろな曲やいろいろな場所を振り返ってみると、それらはみんなひとつの大きな流れのなかにとけこんでいきます。私がどれほど音楽に夢中だったかということは、私の寝室のドアに貼っていたものを見ればよくわかるかもしれません。それはスポーツ選手のポスターでもなく、ロックスターのポスターでもありません...それは楽譜の一部でした。ラベルの管弦楽曲の中の長くむずかしいフルートソロの部分。大きな交響楽団の一員となって美しいソロを奏でること...それが、私の目標でした。私はその目標にどのくらい近づいていたでしょうか...

次回に続く...

私は、古風でデリケートな手法で木版画を彫っていますから、目はとても大事にしないといけません。仕事台には十分に光をあてて眼精疲労を避けるようにしていますし、目が疲れてきたらすぐに休憩します。

しかし、私の仕事にとって、耳も重要だということをご存じですか? おそらく目と同じくらいに大事です! この座布団に座って彫りを進めている時はいつも、私の耳には、固いサクラの板を彫刻刀の刃で削る音が響いています。そのような音を聞いたことがありますか? とても注意深くその音をとらえないといけないのです!

この微妙な音を聴けば、彫刻刀の刃先が鋭いか鈍いかがわかります。″仕上げ砥″できちんと研がれていれば、版下の線に沿って軽くなぞるだけの音がかすかに聞こえます。一方、研ぎを怠ると彫刻刀は板を少し傷つけますから、私の耳は何か問題があるのだと教えてくれます。よく研いだ彫刻刀とそうでないものとの違いは目で見ることはできません。でも耳は違いを教えてくれるのです。

ですから私は視力ばかりでなく、聴力にも注意していなければなりません。20代の時にロックンロール・バンドで過ごした時間は、それほど長続きしなかったことがよかったようですね!

一年前、私はあるエッセイコンテストの授賞式に参加しました。それ以前の、そういった式に出た経験と言えば、せいぜい娘の保育園での、それほど厳格でない小規模の卒業式程度だったのです。

けれども、この授賞式はとても社会的に意味のあるもので、賞状を授与される人達は小学生の部から大人の部まで、そしてまた外国人の部からもとあらゆる層から選ばれていました。二時間にもわたるリハーサルとそれに続く本番があり、その間、参加者のほぼ全員が礼儀作法...つまり正しいお辞儀の仕方...に困惑していたということに、私はとても驚きました。

そこで、参加者たち一人一人が壇上に上がって、どうすればいいのか苦戦する様子を観察しました。理想的な形は当然、賞状を渡す人と受け取る人とが同時にお辞儀をし、受賞者が前に進み出て、賞状を受け取ると同時に再び礼をし、それから一歩下がってもう一度同時に礼をして壇上を降りる、というものです。けれども、ほとんどの人がこの通りにはできなかったのです。

ある場合には、賞状を授与する人がかなり深く礼をして、受ける側の人が軽く頭を下げる程度でした。すると、間違えに気付いた受賞者は、急いで深いお辞儀をしやり直したのです。これに気付いて渡す側が、それに合わせてもう一度礼をすると、たいていは受賞者の方がもう頭を上げてしまっていると言った具合でした。やっと賞状が手渡されるほんの合間があり、再びお辞儀の繰り返しが始まります。いつ礼を始めるか、どのくらい深く頭を下げるのか、手はどうするのか。誰もどうしたらいいのか判っていないようでした。日本人なのにです! それは、まるでよその国の習慣と悪戦苦闘している外国人の集まりを見ている様でした。

私はと言えば、本当に上手にしたかったので、順番が近づいてくると、授与する人がお辞儀をする間合いを注意深く観察してそれを覚えようとしました。ところが、私が賞状を戴くために壇上の方に歩いて行くと、授与する人が外人の部の賞状を渡す人と変わってしまったのです。入れ替わった人は別の間合いで行ったので、当然の事ながら私の努力は無駄になり、自分も彼の動きに合わせようと、ぴょこぴょこ頭を動かすはめになってしまいました。加えて、授与の最中にもへまをしてしまって、賞状を受け取る時はっきりと大きな声で、「ありがとうございます。」と言ってしまったのです(これは恐らく、子供の頃の母の厳しい躾によるものだと思うのですが...)。私が席に戻ったとき、隣の人が親切に、こう言った場合は習慣として黙っているものだと教えてくれました。出るのは溜息のみ...。ああ、外国人にだって日本人と同じように上手に出来ることを見せたかったのに。

でも考えてみると、うまくやった事になるのではないでしょうか。少なくとも、その日の午後ずうっと見ていたところからすると、私は他の人と比べて、良くも悪くもない程度には出来ていたのです。参加者達が、一見簡単そうに見える事の運びにてこずっているのを目の当たりにして、お辞儀の仕方が、明らかに現代日本の社会で失われて来ている事柄のひとつであると言うことに気付きました。もちろんお辞儀は、ここ日本において今でも重要な生活の一部で、毎日少なくとも数回、自分のつま先の汚れを調べるかの様な動作をせずに過ごすことは難しいのです。家の中で冬眠でもしないことには...。もちろん、自分の子供と話をする場合は、お辞儀をするようなことはないですが。(でも、自分の家に一人でいる時でさえも、このお辞儀の作法からは逃れられないことに気付いたのです。それは、電話が掛かって来て話をしている間、見えもしない相手にお辞儀をするという馬鹿げた事をしているという事です。)

生活する為、あるいは仕事で日本に来る西洋人の多くは、お辞儀作法に少なからず当感します。それは、どうすればいいかという単なる機械的な動作についてではないのです。彼らにとって自分達を卑屈な立場に置くように見えるこの慣習に従うことは本当に難しいのです。それはつまり、他の人の前で腰を屈めて礼をすることは、本当に不愉快的な事だからなのです。もう何年も前のことですが、自分の働いていた会社の社長と一緒に、仕事で日本に来たことがありました。その人は、言わば率直な、しっかり相手の目を見て握手をする、といったタイプの人だったので、このお辞儀が私たちを迎えてくれた人に対して、どうにも出来なかったのです。そして、私が日本人と同じようにお辞儀をすることで挨拶を返しているのを、とても不愉快に感じたに違いありません。彼の心の中には、男らしい人はしゃきっと立った姿勢で居るべきで、へつらう人だけがこそこそ頭を下げるもの、という思いがあったのです。

日本での経験がもっとあれば、最も深くお辞儀をする人が一番年配の人である事もあり、卑屈であるのどという考えは手頭ないということに気付きます。もちろん階級や社会的地位は、深く関係していて、お辞儀のこつをつかんでいる人は、適切な礼の深さと頃合いを極めて上手に推し量れるのです。

でも、そういった感性は間もなく失われて行くように思えます。今時の若い人で、このような習慣上の微妙な差異を大切に思う若者は、あまり多くありません。そして式典の間に分った様に、今の人達は、お辞儀の仕方がうまくないのです。

これは残念な事のように思えます。というのは、式典でお辞儀を上手にこなした少数の人達には、洗練された姿勢と上品さがかねる兼ね備わっていたからです。そういった友達は、機械的に記憶された一連の動き通りに動くロボットの様ではなく、自信のある礼儀正しい個人といった印象を与えました。私には、そういった人達が羨ましく、この次同じような事があったら、きっとうまくやると密かに決めているのです。きっと正しい礼の完璧なお手本になります。ただし問題は...いつ次の賞を取れるかって言う事なんですよね。

この数日の朝、鏡を見ると、私を見返しているのは次第に年をってきた男の顔です。ヒゲは、茶色よりもはるかに白髪のほうが多く、シワはますます深くなっています。最近、とても年をとったように感じます。今年の初めの頃にはそんなことは感じていませんでした。

奇妙な気がします。あと3年たってこの百人一首シリーズが終わったときに、37歳でこれを始めたときのデービッドと、終了したときの47歳のデービッドの写真を比べると、本当にたった10年の違いしかないのでしょうか? 今は、その違いは20年近くなっているのではないかと疑っています!

でもこんながっかりするような考えを残したままで終わりたくはありません。7年目の「百人一首版画シリーズ」の終わりにあたっては、1年前の「百人一緒」からの引用よりもふさわしいものは考えられないからです。そのときは1年を振り返ってこう言ったのです。「多くのチャンスと成果があった」と。これはそのまま今年にもあてはまります。もちろん、まったく同様のチャンスがあったのではありませんが、同じように成果があがったと感じています。豊かな実り多い1年でした。

ですから、鏡の中に見えるものはそれほど重要ではないのでしょう。きっと。(だといいのにと願います!) 私の努力に対して、変わらぬサポートをありがとうございました。